いびきとは睡眠時に口蓋垂(こうがいすい)、軟口蓋(なんこうがい)、咽頭の粘膜が、呼吸によって発する摩擦音・振動音のことです。

多くの方はいびきの症状に悩まされているものの、特に対策を行っていないことも。しかし、いびきを放置すると睡眠時無呼吸症候群となり、生活習慣病を引き起こす恐れがあります。

本記事では、いびき治療を行いたい方のために4つの治療法をご紹介。また、自分でいびきを改善する方法も解説しているので、ぜひ参考にしてください。

【このコラムでわかること一覧】

- 翌朝でも疲れが取れない

- 周囲からいびきを心配された

- いびきがうるさいと言われた

- いびきをかいているか不安

いびき治療の種類は主に4つ!

料金相場や治療法をご紹介

いびき治療は主に4種類挙げられます。それぞれの特徴や治療法を解説しているので、治療を受ける前の参考にしてください。

- CPAP療法

- マウスピース

- 外科手術

- レーザー治療

治療方法①CPAP療法

CPAP療法は、睡眠時無呼吸症候群(SAS)や、その他の睡眠呼吸障害の治療に用いられる治療法です。CPAP装置は、鼻に装着したマスクから空気を送り込むことで、気道の閉塞を防ぎ正常な呼吸を維持します。

ただし、鼻にマスクをつけて睡眠することに慣れるまでが大変で、初めは違和感を感じることがあるかもしれません。しかし、患者が機器を適切に使い、マスクを正しく装着できるようになると治療の効果が期待できます。

また、クリニックや病院によっては一晩だけ入院して医療機器を設定することがあります。

CPAP療法はレンタルとなるので、保険適用で約5,000円/月です。

治療方法②マウスピース

マウスピースは、いびきやSASの症状が軽度から中等度の場合に有効といわれています。特に、口腔内装に関する経験が豊富な歯科医院で製作してもらうことが重要です。

患者は就寝時にマウスピースを装着し、口腔内の構造を調整することで気道の閉塞を軽減します。ただし、重度のいびきやSASに対しては、CPAP療法など他の治療法がより効果的です。

さらにマウスピースの効果は個人差があるため、全ての患者に適しているわけではありません。

また、マウスピースの治療費に関しては、保険適用にならないことが多いです。保険の適用について病院や歯科医院に相談すると良いでしょう。保険適用外の場合は10万円程度です。

治療方法③外科手術

外科手術はいびきの治療法の一つで、気道を塞いでいる要因を除去する方法です。扁桃肥大やアデノイドがいびきの原因となる場合、外科手術で摘出することでいびきが解消されることがあります。

また、軟口蓋を部分的に切除する手術も一般的ですが、効果が十分でない場合や再発する可能性があるため、医師と相談して適切な手術方法を選ぶべきです。

海外では上気道を拡張する手術も行われていますが、国内ではその施設が限られており、治療を受けるのは難しいことがあります。そのため、個々の症状や状態に応じて、医師との十分な相談が必要です。

治療方法④レーザー治療

いびきの主な原因は口蓋垂が気道を塞ぐことです。レーザー治療は口蓋垂(のどちんこ)周辺をレーザーで切開し、広げることでいびきを抑える効果が期待できます。

この治療法は痛みや出血が少なく、通院が必要ないため日帰り手術も可能です。治療後、いびきが改善されたとする報告が多いです。

しかし、肥満体型の場合は単独での治療だけでは十分な結果が得られないデメリットがあります。

また、最新の治療法である「パルスサーミア」は切らないいびき治療として注目されています。痛みが少なく、ダウンタイムがほぼないため、仕事を続けながら受けられるのがメリットです。

いびきの種類は3つ!症状や原因を解説

いびきにはそれぞれ3つの種類があります。どのような症状なのか詳しく解説します。

- 単純性のいびき

- 上気道呼吸睡眠症

- 睡眠時無呼吸症候群(SAS)

単純性のいびき

単純性いびきは通常、睡眠中に喉や口腔の振動によって発生する比較的軽度ないびきのことを指します。これは睡眠時の気道の一時的な閉塞によって引き起こされますが、健康上の深刻な問題にはならないことがほとんどです。

単純性いびきは、筋肉の緩み、舌の後退、口呼吸、鼻づまりなどで発生することが多いです。

ただし、慢性的ないびきや睡眠時無呼吸症候群(SAS)の症状がある場合は、医師に相談して適切な対策を検討する必要があります。

上気道呼吸睡眠症

上気道呼吸睡眠症は、睡眠中に上気道での呼吸が一時的に制限され、睡眠の質に影響を与える状態です。睡眠時無呼吸症候群よりも症状が軽度であるとされています。

上気道呼吸睡眠症の主な特徴は、上気道での抵抗が増加し、呼吸が一時的に浅くなることです。そのため、睡眠中に呼吸が苦しくなり、短い覚醒が生じることがあります。

この覚醒は本人が自覚しづらく、深い睡眠のサイクルを妨げることがあります。寝汗や日中に眠気を感じた場合は、上気道呼吸睡眠症を疑いましょう。

睡眠時無呼吸症候群(SAS)

参照・画像引用:厚生労働省

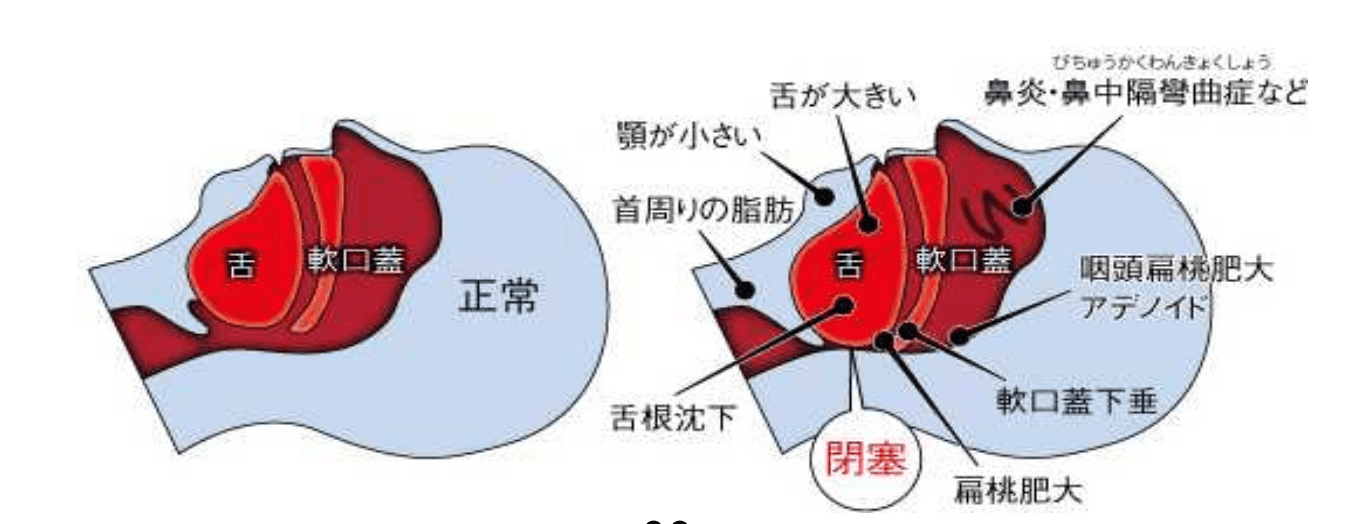

睡眠時無呼吸症候群(SAS)は、上気道が一時的に閉塞するか、または通気が著しく減少することによって、呼吸が停止する状態です。上気道が狭くなる原因は複数あり、以下にいくつか挙げられます。

- 肥満・・・首まわりの脂肪が増加すると、上気道が狭くなりやすくなる。肥満はSASのリスク因子の一つ

- 扁桃肥大・・・扁桃腺が腫れて大きくなると上気道を圧迫して閉塞の原因になる

- 舌が大きい・・・舌が喉の奥に垂れ下がり上気道を塞ぐことがある

- 鼻の病気・・・鼻炎や鼻中隔弯曲などがあると鼻呼吸が妨げられ、口呼吸が増える。上気道の閉塞が引き起こされる

- あごの後退・・・あごが後退して舌が後方に押しやられることが、上気道が狭くなる

症状としては、いびきや夜間の頻尿、日中の眠気、起床時の頭痛などが挙げられます。さらに呼吸が止まる低酸素状態が毎晩起こると、心臓に負担がかかり、さらには生活習慣病まで招いてしまうことに。

いびきを引き起こす8つの要因

いびきを引き起こす原因は一つではありません。下記では主にいびきの原因と見られる項目をまとめているので、自分に当てはまっているか確認してみてください。

- 肥満体型

- アレルギー性鼻炎

- ストレス

- アルコール過多

- 口蓋垂が大きい

- 花粉症による鼻づまり

- 仰向けで寝ている

- 老化によるもの

原因①肥満体型

肥満の方は、特に首や喉の周りに脂肪が蓄積しやすいです。この脂肪が喉の周りに圧迫をかけ、気道を狭くしてしまいます。狭くなった気道は通る空気に抵抗を生じさせ、いびきの原因に。

さらに、肥満によって舌の大きさが増していることが考えられます。睡眠時に舌が喉の奥に滑り込むことで気道が塞がれ、いびきが発生することがあるので注意が必要です。

原因②アレルギー性鼻炎

アレルギー性鼻炎によって鼻の内側が腫れ、粘膜が炎症を起こすことで鼻通気性が低下します。これにより、鼻呼吸が難しくなり口呼吸の回数が増加。

口呼吸が増えると口蓋垂やのどの筋肉が緩みやすくなり、気道の抵抗が増します。これがいびきの原因です。

鼻炎による鼻づまりや口呼吸によって睡眠中の酸素供給が減少し、睡眠の質が低下することがあるので、気をつけなくてはなりません。

抗アレルギー薬や鼻スプレーなどの治療が有効な場合もありますが、かかりつけの医師に相談して適切な治療を受けるのが一番です。

原因③ストレス

ストレスが長期間続くと、筋肉が緊張しやすくなります。のどの周り・筋肉もその影響を受けて気道が狭くなり、いびきが発生しやすくなります。

ストレスが原因で睡眠の質が低下すると、深い睡眠(ノンレム睡眠)に入るのが難しくなります。ノンレム睡眠は大脳も休息しているとされており、脳や体の疲労回復に重要です。

朝起きた際に疲れを感じていたら、ノンレム睡眠の状態が少ない可能性があります。

また、ストレスが原因で不規則な生活習慣が生じることがあります。不規則な生活習慣は睡眠の乱れを招くことも注意点として挙げられるでしょう。

原因④アルコール過多

アルコールは中枢神経系を抑制し、のど周りの筋肉の緊張を緩めます。この筋肉の緩みにより、気道が狭くなりいびきが発生しやすくなります。

アルコールは一時的に眠りを誘う効果がありますが、大量に飲酒すると深い睡眠段階を妨げるので注意してください。

いびきに悩んでいる方は、アルコール摂取の見直しや、就寝前のアルコール摂取を控えるなどを検討することが役立つかもしれません。

⑤口蓋垂が大きい

口蓋垂が生まれつき大きい方は、睡眠時に口蓋垂が振動し、いびきを描きやすくなります。

口蓋垂が大きいことがいびきの主な原因である場合は、医師に相談して専門的な診断を受けることが重要です。耳鼻咽喉科医や睡眠専門医なら口蓋垂についての知識が豊富なので、どうするべきか提案してくれます。

原因⑥花粉症による鼻づまり

花粉症による鼻づまりや風邪は通常、鼻の粘膜の腫れや粘液の増加によるものです。鼻づまりがあると、寝ている間に通気が妨げられ、口呼吸が増加します。口呼吸は口蓋垂やのどの筋肉の緩みを引き起こすため、いびきにつながりやすいのです。

花粉症の症状を和らげるためには、花粉の飛散期に適切な対策を取ることが重要です。マスクの着用や室内での空気清浄機の使用などが考えられます。

原因⑦仰向けで寝ている

仰向けで寝ると、舌や口蓋垂がのどの奥に垂れ下がりやすくなります。これにより気道が狭まり、いびきが発生する可能性が高くなります。

仰向けでのいびきを軽減するためには、側向きで寝ることが効果的です。背骨をまっすぐにし、頭と背中が一直線になるような側向きの寝姿勢がおすすめです。

また、サポート性の高い枕を使用するもの良いでしょう。枕の高さが適切であれば首の位置が自然な状態になり、気道の狭まりを軽減できます。

原因⑧老化によるもの

年齢といびきの発生率には一定の関連があるといわれています。年齢とともに軟口蓋や舌の組織が弛緩することがあります。特にのどの周りの筋肉が緩むことで、気道が狭まりやすくなります。

そのため、寝ている間にこれらの組織がのどの奥に垂れ下がり、気道を部分的に塞ぐことでいびきの原因に。

ただし、個人差が大きく、必ずしも全ての高齢者がいびきをかくわけではありません。いびきが老化によるものである場合でも、寝具や寝姿勢の工夫、適切な枕の使用、定期的な運動などが挙げられます。

いびきを自分で改善する4つの治し方

いびき治療を行う前に、なんとか自分でも解決できる方法を考えましょう。また、下記の項目は、いびき治療を行っている最中でも効果的なので、ぜひ実践してください。

- 肥満を解消する

- 生活習慣を変える

- 寝室の温度を適正に保つ

- 舌のトレーニングをする

肥満を解消する

肥満はいびきや睡眠時無呼吸症候群のリスク因子の一つと考えられています。体重が増加すると、特に首周りの脂肪が増えることで気道が狭くなり、いびきを引き起こす可能性が高まります。

BMIと呼ばれる指数は、体重と身長から算出され、肥満の程度を評価するのに便利なのでぜひ試してみてください。BMIは以下の式で計算されます。

<肥満度の計算方法>

体重(kg)÷身長(m)÷身長(m)=肥満度

18.5~25.0が標準で、22.0が理想的です。25.0以上になると注意が必要です。

生活習慣を変える

疲労やストレスなどで脳が疲れていると、酸素を多く取り込むために口呼吸が増え、いびきが出やすくなります。十分な睡眠や適切なストレス管理が重要です。

アルコールやタバコを控えるなど、生活習慣を見直してみるのも良いでしょう。

寝室の温度を適正に保つ

寝室の湿度が低いと、のどの炎症が起こり、気道が狭まりいびきが悪化することがあります。寝室に加湿器を使用したり、濡れたタオルを置いたりするなどして湿度を適切に保つことが大切です。

のどの不快感や炎症を軽減し、より快適な睡眠環境を作りいびき予防を行ってください。

舌のトレーニングをする

気道部分の筋力が低下すると、気道が狭くなりいびきの原因になることがあります。特に女性や高齢者は筋力が弱まりやすく、肥満でなくてもいびきが出ることがあるので注意してください。

舌出し体操や上気道トレーニングを積極的に行い、筋力を維持することが重要です。基本的なトレーニングは以下の通りです。

- 顔を正面に向いた状態から斜め45度上を向く

- 口を閉じたまま唇と歯の間に下を入れ、歯茎に沿って右回りに10回まわす

- 左回りにも10回まわす

1〜3を1セットとして、3セット行います。

いびき治療に関するよくある質問で悩みを解決

初めて医療機関でいびき治療する方や、治療に関して知りたい方のためによくある質問をまとめました。ここで疑問や悩みを解消して、いびきを改善させましょう。

いびき治療は保険適用ですか?

いびきや無呼吸症候群の治療にはさまざまな方法があり、治療の内容や保険の適用については具体的な症状や医師の診断により異なります。

ただし、無呼吸症候群と診断された場合は保険適用になることが多いです。マウスピースに関しては保険適用外になるケースがあります。

まずは気になるクリニックの情報をチェックしたり電話で問い合わせしたりと調べてみましょう。

参照:J stage|CPAP遠隔モニタリングと睡眠医療連携

いびき治療は何科に行けばいい?

治療を受ける前に、いびきの具体的な原因を特定するために、まずはかかりつけ医や耳鼻咽喉科医に相談することが一般的です。

その後、必要に応じて他の専門医の紹介で睡眠医療科や歯科、呼吸器科などを案内されることがあります。

また、通院することになるため、アクセスの良いクリニックを選ぶのがおすすめです。

いびき治療の種類まとめ

いびき治療にはCPAP療法やマウスピース療法などがあります。かかる費用や診療内容によって、どれがおすすめなのかをきちんと診察してもらうことが大切です。

初めは小さいいびきでも、次第に大きくなることもあるので、重症化させないためにも早めに検査しておくと安心です。

もし家族の方でも睡眠時に呼吸が止まってしまう症状が見られるようになったら、ことの重大性をきちんと伝え、検査してもらうようにしましょう。